Stablecoins als geopolitisches Machtinstrument: Warum die USA auf digitale Dollar setzen – ohne CBDC

Autorin: Elisabeth Maria Kammermeier, 27.05.2025

Warum die USA auf digitale Dollar setzen – ohne Zentralbank

Was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute geostrategische Realität: Stablecoins wie USDT und USDC sind nicht länger nur Werkzeuge der Krypto-Community – sie sind zu finanzpolitischen Hebeln auf globaler Bühne geworden.

Mit einem Marktvolumen von über 162 Milliarden US-Dollar (Stand: Mai 2025) dominieren diese digitalen Dollar das dezentrale Finanzwesen – und verschieben gleichzeitig die tektonischen Platten der internationalen Währungsordnung.

Während viele Staaten auf digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) setzen, wählen die USA einen anderen Weg: Sie stützen sich auf privat emittierte Stablecoins, regulieren deren Rahmenbedingungen – und sichern sich damit Einfluss, Geschwindigkeit und Flexibilität in einer digital vernetzten Welt.

Dieser Artikel zeigt, wie die USA Stablecoins als geopolitisches Machtinstrument nutzen, welche Risiken daraus erwachsen – und warum dieses Modell das globale Geldsystem der Zukunft prägen könnte.

1. Was sind Stablecoins – und warum dominieren sie den Krypto-Markt?

1.1 Drei Typen, drei Risiken

Die Stabilität eines Stablecoins hängt davon ab, wie er gedeckt ist. In der Praxis haben sich drei unterschiedliche Modelle etabliert – jedes mit seinen eigenen Chancen und Risiken:

Stablecoin-Typen, Quelle: selbst; 2025

Fiat-backed-Stablecoins wie USDC oder USDT halten klassische Bankeinlagen als Sicherheiten – das macht sie stabil, aber abhängig von der Integrität des Emittenten.

Algorithmische Modelle wie TerraUSD (UST) versuchten ohne echte Sicherheiten auszukommen – mit katastrophalen Folgen. Der UST-Crash 2022 gilt als Mahnmal für fehlgeleitete Stabilitätsversprechen.

Dezentrale Varianten wie DAI sichern sich über überbesicherte Krypto-Assets ab – transparent, aber empfindlich gegenüber Kursschwankungen auf den Kryptomärkten.

1.2 Marktanalyse: US-Dollar dominiert digital

Stablecoins sind keine Randerscheinung mehr. Laut CoinGecko (Mai 2025) liegt das Gesamtvolumen aller Stablecoins bei über 162 Milliarden USD. Der US-Dollar dominiert dabei klar:

USDT (Tether): 124 Mrd. USD → 76,5 % Marktanteil

USDC (Circle): 32 Mrd. USD → 19,7 % Marktanteil

Andere Stablecoins: 6 Mrd. USD → 3,8 %

Diese Konzentration auf USD-Stablecoins macht deutlich: Auch im digitalen Raum ist der Dollar das Leitgeld – nicht zuletzt, weil viele DeFi-Anwendungen, Krypto-Börsen und institutionelle Abwicklungen auf USDT oder USDC basieren.

1.3 Die Rolle von Stablecoins in DeFi

Stablecoins sind weit mehr als nur digitale Dollar. Sie sind das Fundament des dezentralen Finanzsystems (DeFi). Ohne sie wären dezentrale Börsen (wie Uniswap), Kreditplattformen (wie Aave) oder Renditeinstrumente (wie Curve) nicht funktionsfähig.

Ihre Rolle:

Liquiditätsbereitstellung: Paare wie ETH/USDC sind Standard auf AMMs

Sicherheit: Stabilität in einem sonst volatilen Ökosystem

Zugang: Viele Nutzer steigen über Stablecoins in die Krypto-Welt ein

Besonders im globalen Süden – etwa in Nigeria, Venezuela oder Argentinien – ersetzen Stablecoins zunehmend lokale Währungen, die durch Inflation entwertet wurden. Damit werden sie zum digitalen Fluchtgeld, das Menschen Zugang zu stabilen Werten verschafft – jenseits staatlicher Kontrolle.

2. Warum die USA keine CBDC brauchen

2.1 Politische Absage an digitale Zentralbankwährungen

Während viele Volkswirtschaften weltweit an der Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) arbeiten, haben sich die Vereinigten Staaten bewusst dagegen entschieden – zumindest vorerst. Die Federal Reserve verfolgt eine zurückhaltende Linie, die sowohl auf Skepsis gegenüber staatlich zentralisierter Kontrolle als auch auf Vertrauen in die Innovationskraft des Privatsektors basiert.

In den Worten von Fed-Chef Jerome Powell: „Ein CBDC könnte die Privatsphäre gefährden und das bestehende Bankensystem destabilisieren.“ – Jerome Powell, Federal Reserve, 2024

Die US-Strategie ist daher hybrid: Anstelle eines staatlich emittierten Digitaldollars setzt man auf ein Modell, bei dem privatwirtschaftliche Stablecoin-Emittenten wie Circle (USDC) oder Tether (USDT) die operative Rolle übernehmen – flankiert durch klare regulatorische Aufsicht.

Konkret bedeutet das:

Regulatorische Kontrolle durch die OCC (Office of the Comptroller of the Currency), die Stablecoin-Emittenten ähnlich wie Banken überwacht.

Rechtssicherheit durch den STABLE Act (2025), der am 2. April 2025 mit 32:17 Stimmen das House Financial Services Committee passiert hat und derzeit auf eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wartet. Dieses Gesetz definiert unter anderem Mindeststandards für Transparenz, Reservehaltung und Verbraucherschutz.

Mit dieser marktwirtschaftlichen Lösung umgeht die US-Regierung die politischen und technischen Fallstricke einer vollwertigen CBDC – und erhält sich gleichzeitig ihre geldpolitische Handlungsfähigkeit.

2.2 Strategische Vorteile

Die Entscheidung gegen eine CBDC und für ein reguliertes Stablecoin-Modell bringt aus Sicht der USA gleich mehrere strategische Vorteile mit sich:

Kostenersparnis

Die Entwicklung und Implementierung einer staatlichen Digitalwährung wäre teuer und technisch komplex. Private Emittenten übernehmen diese Aufgaben – auf eigenes Risiko, aber unter Aufsicht.

Schneller Marktzugang

Stablecoins laufen bereits heute auf etablierten Blockchain-Netzwerken wie Ethereum oder Solana. Das erlaubt eine schnelle Skalierung, sowohl technologisch als auch geografisch.

Geopolitische Flexibilität

In geopolitisch sensiblen Regionen – etwa im Handel mit Entwicklungsländern oder im Umgang mit autoritären Staaten – ermöglichen Stablecoins eine diplomatisch kontrollierbare Nutzung des digitalen Dollars, ohne offizielle US-Staatsinstrumente einzusetzen.

Diese Mischung aus Marktdynamik und staatlicher Rahmengebung ist kein Zufall – sie ist Ausdruck einer neuen digitalen Finanzarchitektur, in der die USA auf Kontrolle durch Setzen von Standards statt auf Zentralisierung setzen.

3. Der digitale Dollar als geopolitisches Instrument

3.1 Petrodollar vs. Crypto-Dollar

Die jahrzehntelange Vormachtstellung des US-Dollars als globale Leitwährung beruhte nicht zuletzt auf dem sogenannten Petrodollar-System – also der Tatsache, dass Rohstoffe wie Erdöl fast ausschließlich in US-Dollar gehandelt wurden. Doch dieses Modell steht zunehmend unter Druck. Immer mehr BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) sowie deren geopolitische Partner beginnen, Öl- und Rohstoffgeschäfte in alternativen Währungen wie dem chinesischen Yuan oder sogar goldgedeckten digitalen Tokens abzuwickeln. Das Ziel: Weniger Abhängigkeit vom westlich dominierten SWIFT-System – und mehr finanzielle Souveränität.

Die Antwort der USA? Eine strategische Neupositionierung – nicht mit einer eigenen CBDC, sondern durch den gezielten Einsatz privat emittierter Stablecoins wie USDC. Ein besonders symbolträchtiges Beispiel: Marathon Petroleum, eines der größten US-Ölunternehmen, akzeptiert seit Ende 2024 Zahlungen in USDC – ein klarer Schritt hin zur Legitimierung digitaler Dollar im internationalen Rohstoffhandel.

Zusätzlich bringt BlackRock seit März 2025 sogenannte tokenisierte US-Staatsanleihen auf den Markt, die mit Stablecoins wie USDC kombinierbar sind. Diese Produkte ermöglichen es institutionellen Anlegern, amerikanische Staatsanleihen auf der Blockchain zu handeln – effizient, kostengünstig und programmierbar.

Damit entsteht eine neue Art des „Crypto-Dollars“: Kein staatliches Monopol, sondern eine marktwirtschaftlich regulierte, globale Infrastruktur mit potenziell hoher Durchsetzungskraft – vor allem in Regionen mit schwachen Fiat-Währungen oder geopolitischer Isolation.

3.2 Sanktionsumgehung & Schattenwirtschaft

In einer zunehmend multipolaren Weltordnung verlieren klassische Mechanismen wirtschaftlicher Einflussnahme an Wirkung – insbesondere Sanktionen, die bislang über das globale Bankensystem und den US-Dollar durchgesetzt wurden. Doch genau hier greifen Stablecoins wie USDC oder USDT als alternative Zahlungsmittel ein – und schaffen neue, schwer kontrollierbare Kanäle für Finanztransaktionen.

Ein prominentes Beispiel ist Venezuela, dessen Wirtschaft durch US-Sanktionen stark eingeschränkt wurde. Trotzdem gelingt es Unternehmen und Privatpersonen vor Ort, über Stablecoin-basierte Plattformen wie TRON oder Ethereum internationale Geschäfte abzuwickeln – schnell, günstig und außerhalb staatlicher Kontrolle. Selbst staatliche Stellen sollen laut Berichten teilweise auf Stablecoins ausweichen, um Importe zu bezahlen oder Löhne zu transferieren.

Diese Praxis untergräbt nicht nur die Sanktionsregime der USA, sondern wirft grundsätzliche Fragen zur Souveränität monetärer Politik auf: Wer kontrolliert den Geldfluss in einer Welt, in der Geld nicht mehr von Staaten, sondern von Code verwaltet wird?

Für die US-Außenpolitik entsteht damit ein Dilemma: Einerseits ermöglichen Stablecoins die globale Durchsetzung des Dollars – andererseits entziehen sie sich zunehmend der direkten Kontrolle durch amerikanische Behörden.

3.3 Risiken & Herausforderungen

So viel Potenzial Stablecoins für Innovation und geopolitische Strategie auch bergen – sie sind nicht ohne Risiken. Die wichtigsten Herausforderungen im Überblick:

Liquiditätsrisiken

Stablecoins wie Tether (USDT) stehen immer wieder in der Kritik, weil die genaue Zusammensetzung ihrer Sicherheiten (Reserven) nicht vollständig transparent ist. Ein massenhafter Rücktausch könnte zu Liquiditätsengpässen führen – mit Folgen für den gesamten Kryptomarkt.

Systemische Risiken

Der Kollaps des algorithmischen Stablecoins TerraUSD (UST) im Jahr 2022 löschte innerhalb weniger Tage über 450 Milliarden USD an Marktwert aus. Das zeigte eindrücklich, wie fragil scheinbar stabile Systeme sein können – insbesondere wenn Vertrauen und Transparenz fehlen.

Cyber- und Smart-Contract-Risiken

Dezentrale Stablecoins sind nur so sicher wie der Code, auf dem sie basieren. Große Hacks – wie beim Poly Network (600 Mio. USD) – zeigen, dass Smart Contracts Angriffsflächen bieten, die auch systemrelevant werden können.

Regulatorische Fragmentierung

Während die EU mit MiCA ab 2026 eine Lizenzpflicht für Stablecoin-Emittenten einführt, verbot China bereits 2023 sämtliche nicht-staatlichen Stablecoins. Dieses regulatorische Flickwerk erschwert globale Standards – und bremst Innovation ebenso wie Rechtssicherheit.

4. Blick in die Zukunft: Dominanz oder Dezentralisierung?

4.1 Erfolgsfaktoren für den „Crypto-Dollar“

Damit Stablecoins wie USDC oder USDT langfristig als stabile, globale Wertträger anerkannt werden, braucht es mehr als nur Akzeptanz durch den Markt – es braucht systemische Vertrauensanker und technologische Standards, die sie in die globale Finanzinfrastruktur einbetten. Drei Entwicklungen sind dabei besonders entscheidend

Globale Standards (ISO 24165)

Die International Organization for Standardization (ISO) hat mit der Norm ISO 24165 einen eindeutigen Identifikator für digitale Token eingeführt. Dieser Standard ermöglicht es, Stablecoins international eindeutig zu erfassen – ein Grundbaustein für regulatorische Klarheit und Interoperabilität zwischen traditionellen Märkten und Blockchain-Ökosystemen.

Zinsintegration via FedNow

Das amerikanische Echtzeit-Zahlungssystem FedNow testet bereits die Kopplung von Stablecoin-Plattformen an Leitzinsmechanismen der Federal Reserve. Ziel ist es, künftig dynamische Zinsmodelle für Stablecoins zu ermöglichen – etwa für Kreditplattformen oder Treasury-Token, die mit dem US-Zinszyklus synchronisiert sind.

Proof-of-Reserves (NYDFS-Pflicht ab 2026)

Die New York State Department of Financial Services (NYDFS) macht ab 2026 einen täglichen Proof-of-Reserves zur Bedingung für lizenzierte Stablecoin-Emittenten. Diese Transparenzpflicht könnte das Vertrauen in Fiat-Backed-Token massiv stärken – vorausgesetzt, die Prüfer sind unabhängig und technologisch kompetent.

4.2 Globale Konkurrenz

Auch wenn USDT und USDC aktuell dominieren – die weltweite Entwicklung schläft nicht. Immer mehr Staaten begreifen digitale Währungen als souveräne Infrastruktur, die nicht den USA überlassen werden soll.

Allen voran China: Mit dem digitalen Yuan (e-CNY) und der strategischen Einbindung in das Projekt „Digital Silk Road“ (digitale Seidenstraße) etabliert Peking eine Alternative zur Dollar-basierten Zahlungswelt. Der e-CNY wird testweise bereits in 26 Regionen und in grenzüberschreitenden Pilotprojekten eingesetzt – unter anderem im Handel mit südostasiatischen Ländern.

Auch Indien, Russland, Brasilien und der Nahe Osten arbeiten an eigenen digitalen Währungen oder an bilateralen Abrechnungsmechanismen außerhalb des Dollarraums. Die Gefahr einer Fragmentierung des globalen Währungssystems wächst – und mit ihr der geopolitische Wettbewerbsdruck.

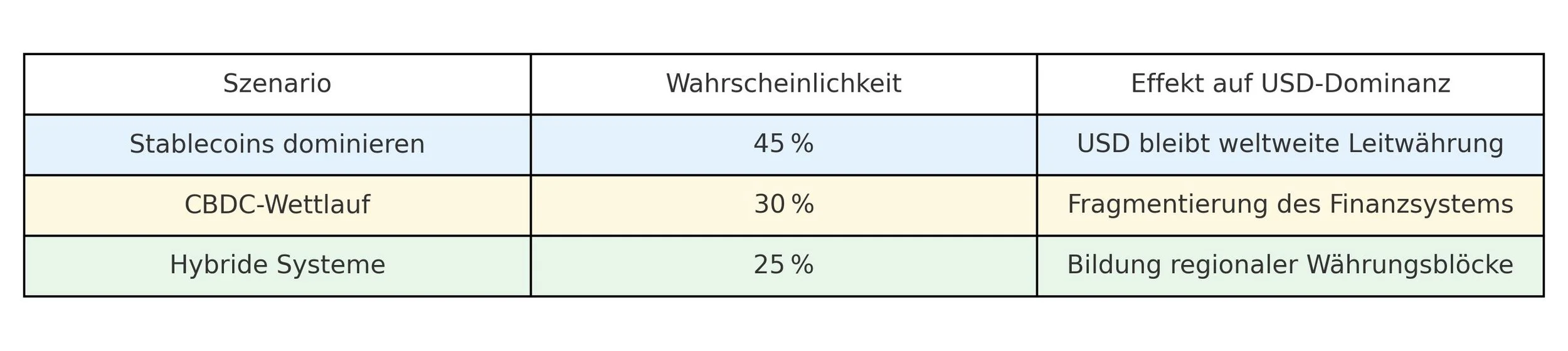

4.3 Drei Szenarien bis 2030

Die kommenden fünf Jahre werden darüber entscheiden, welches Modell sich durchsetzt: die privatwirtschaftlich geführte Stablecoin-Ökonomie, der staatlich kontrollierte CBDC-Ansatz – oder eine hybride Mischform.

In allen Fällen gilt: Die digitale Infrastruktur von morgen wird die geopolitische Machtverteilung von übermorgen bestimmen.

Fazit: Strategisch klug – oder gefährlich kurzsichtig?

Die US-Regierung nutzt Stablecoins nicht nur als Innovationstreiber, sondern gezielt als marktwirtschaftlich gelenktes Werkzeug, um ihre Währungshegemonie im digitalen Zeitalter abzusichern. Der STABLE Act, der Anfang April 2025 das House Financial Services Committee passiert hat, zeigt diesen Kurs deutlich: Klare regulatorische Leitplanken, ohne die Kontrolle staatlich zu monopolisieren.

Doch dieser Weg ist nicht ohne Risiken: Instabile Emittenten, fehlende globale Aufsicht und fragmentierte Gesetzgebung könnten zu massiven Verwerfungen führen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt bereits: „Stablecoins könnten ein trojanisches Pferd sein, wenn globale Aufsicht versagt.“ – BIZ-Studie, April 2025

Fazit: Wer die neuen Machtachsen der digitalen Finanzwelt verstehen will, braucht mehr als nur technisches Wissen – es braucht geopolitische Weitsicht, strategische Klarheit und ein solides Risikomanagement.

Jetzt handeln – und die Zukunft mitgestalten

Willst Du verstehen, welche Stablecoins sinnvoll sind? Wie sich digitale Geldsysteme global verschieben? Und wie Du Dich heute positionierst, um morgen unabhängig zu bleiben?

➡️ Zum Krypto-Coaching mit Elisabeth Kammermeier Fundiert. Strategisch. Persönlich.